安怡居榮獲《資本雜誌》2025「出租及管理服務大獎」🌟

🏆【榮譽時刻】安怡居榮獲《資本雜誌》2025「服務及創新產品大獎」之「出租及管理服務大獎」🌟

這份肯定不僅是對我們過去努力的回報,也讓我們更堅定初心——

致力為來港學生與訪客提供安全、便利、有溫度的住宿選擇。

感謝每一位支持我們的合作夥伴與租客,我們會繼續提升服務品質,讓住宿成為一段值得記住的旅程🛏️💼

#安怡居 #學生住宿 #香港租屋 #留學生生活 #創新服務 #品牌榮譽

🏆【榮譽時刻】安怡居榮獲《資本雜誌》2025「服務及創新產品大獎」之「出租及管理服務大獎」🌟

這份肯定不僅是對我們過去努力的回報,也讓我們更堅定初心——

致力為來港學生與訪客提供安全、便利、有溫度的住宿選擇。

感謝每一位支持我們的合作夥伴與租客,我們會繼續提升服務品質,讓住宿成為一段值得記住的旅程🛏️💼

#安怡居 #學生住宿 #香港租屋 #留學生生活 #創新服務 #品牌榮譽

我們的聯合創辦人兼董事總經理 Venny Chan,榮幸受邀參與由 FUTU 富途 和 Social Impact Partners 社創夥伴 共同主辦的圓桌分享活動📢

在現場,Venny 分享了我們在 Contented Living 安怡居 的初心與實踐——如何透過創新與管理,為學生打造安全、有溫度、有社群感的共居空間 🏠✨

現場嘉賓陣容也非常豪華:

👨💼 Joe Yu – 富途

👩💼 Lillian Li – Social Impact Partners

🧑🏫 Rex Law – Snaildy Education

現場氣氛🔥精彩滿滿!討論從影響力投資、到青年教育、再到未來發展,讓我們收穫良多。

🙌 非常感謝主辦單位邀請我們一起探討「資本如何賦能社會好事」。

🌱 安怡居會繼續用心打造更貼心、更有意義的學生住宿選擇,陪伴每一位來港的你,展開精彩人生篇章。

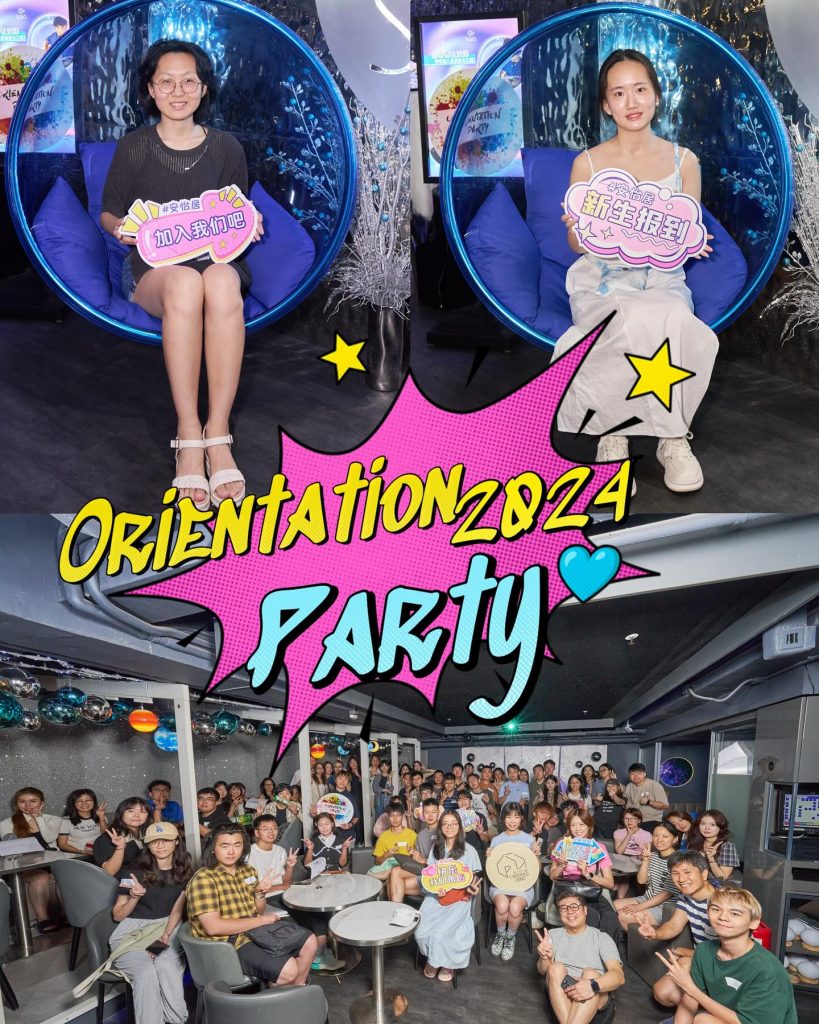

一如既往,我們每年都會舉辦迎新派對,因為我們非常重視與心愛的同學們見面和互動的機會。

一如既往,我們聚集了來自不同地區、不同大樓、不同大學的同學,讓大家感受到彼此的熱情🎆和喜悅🌈。

除了美食、抽獎🎁、遊戲,每一刻都充滿驚喜和樂趣!

最重要的是,它讓大家認識了來自不同學校、不同地區、不同社區的朋友,體驗到彼此陪伴的溫暖和快樂。我們很高興能夠與大家分享這個特別的時刻,並重新點燃公共生活的火花!

人們總是非常好奇安怡居是如何令那些很舊和空置的建築把它們活化,令大廈注入新的生命? ![]() 在這個視頻中,我們將揭示如何裝修改造大廈並將其轉變為一個溫馨、充滿活力給大家日常居住的共居的住宿。

在這個視頻中,我們將揭示如何裝修改造大廈並將其轉變為一個溫馨、充滿活力給大家日常居住的共居的住宿。 ![]()

經過數月的努力,我們隆重介紹我們全新設計的網站。以簡潔直觀的設計、功能的改進和更加豐富的內容為特點,致力為用戶提供更好的在線體驗。

瀏覽我們的網站 [https://www.contentedlivings.com],探索全新的功能。

Contented Living Group 的共同創辦人Venny Chen很榮幸受邀擔任EQTFoundation和The Mills Fabrica主辦的家族辦公室影響策略小組討論會的嘉賓。

Contented Living 的共同創辦人Venny Chen 很榮幸受邀擔任EQTFoundation和The Mills Fabrica主辦的家族辦公室影響策略小組討論會的嘉賓。

活動將於 11 月 10 日下午 2:00 至下午 5:00 舉行。